醒風:李凱真個展《間隙風》

⽂:黃荷雅

風乍起,吹皺漫長的冬天。

沿著皺摺的邊緣剪下植物的輪廓,嵌入生活中看不見的纖維裡,排列成可以呼吸的間隙。不著邊際的風宛如墨水河般,流過束束纖維,匯集。

風醒了。

觀看李凱真的作品,對一個習慣在文學裡頭呼吸的人,尤其是在中國文學裡頭浸得太久的人,有種近乎本能的悸動。世紀詩人艾略特(T. S. Eliot)在論文〈傳統與個人才俱〉(Tradition and the Individual Talent)中指出:詩人應同時具備「傳統」與「個人才俱」。前者是一種主動的歷史感(historical sense),一種感知過去並使之在當代甦醒的文化意識(consciousness);後者是把私人情感轉化為「客觀對應物」(objective correlative),以形式與結構呈現。換言之,成熟之詩人,正是在傳統的底蘊中,使自己的才情得以甦醒,如同風在纖維間、在間隙中匯聚一般。故下文將以「傳統」與「個人才俱」二面向為線索,說明李凱真如何在作品中「醒風」。

首先,此次展出的作品多有大量的「留白」。據劉綱紀先生在〈楚藝術美學五題〉中所言,楚人特有的審美意識為「流觀」:屈原在《離騷》中云「周流觀乎其上」、「覽相觀於四極兮」,《哀郢》中有「曼余目以流觀兮」,皆非一般的「觀看」,而是以「全宇宙」作為審美對象,在有限中追求無限的理想。此種美學被轉化為中國繪畫中的二種特質:其一,視點不固定,形成不同於西方透視法(單點透視)的「散點透視」;其二,山水畫常以「留白」為背景,並非毫無背景,而是使空白成為「宇宙無窮」的空間。這也與《楚辭》中「惟天地之無窮兮,哀人生之長勤」,以及吉川幸次郎主張之「時間流逝下的悲哀」相互呼應。

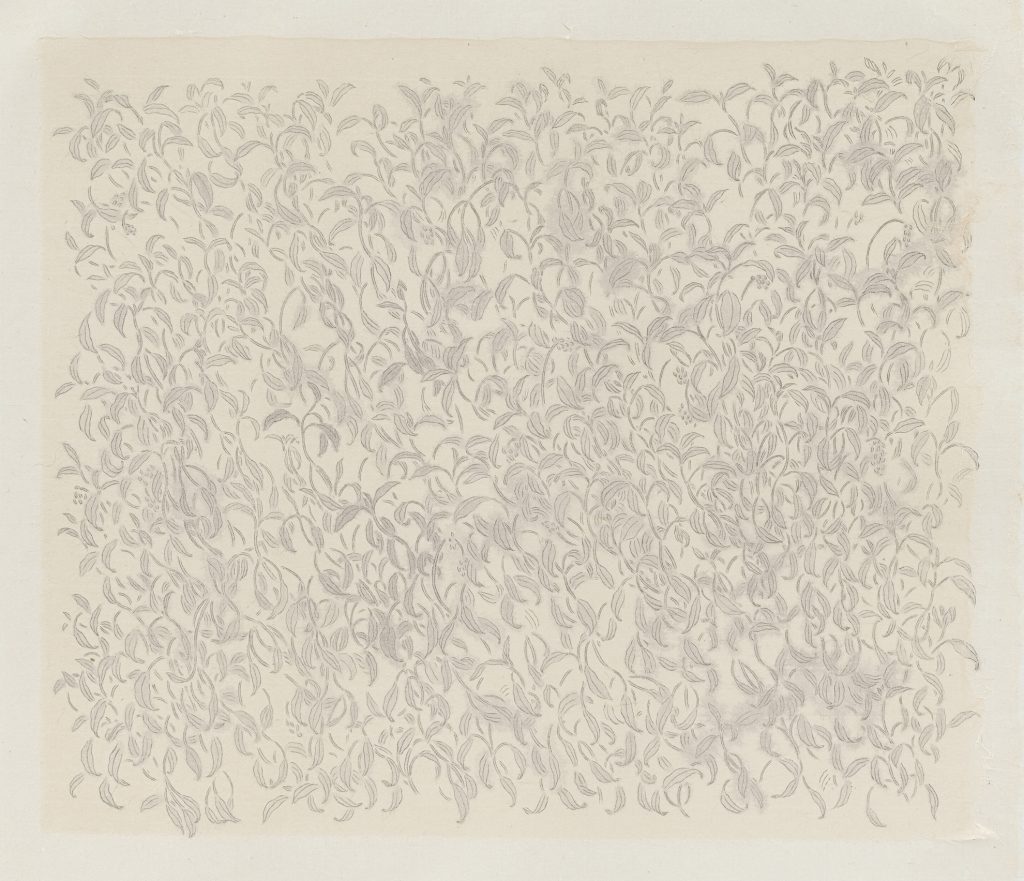

然,無論是《楚辭》或是李凱真的作品,皆並非要將人生推向悲哀的盡頭,而是隱含著「在有限的人生裡頭,每一刻都值得被風喚醒」的意識。在〈不著邊際的風〉一作中,畫面上方大片留白、視點不定,僅餘下方的樹影與風影,這何嘗不是一種「流觀意識」呢?

畫面上方的留白可以轉換背景成任何觀者想像的空間,可以是冬日小學裡頭的一隅,風乍起,樹影婆娑,葉片沙沙作響,伴有童稚的呼喊聲,或許還有些暖洋洋的鮮土味;也可以是春日巷口旁,風乍起,樹影婆娑,葉片沙沙作響,女孩溫柔的裙擺被掀了一角,驚動一旁打盹的橘貓。

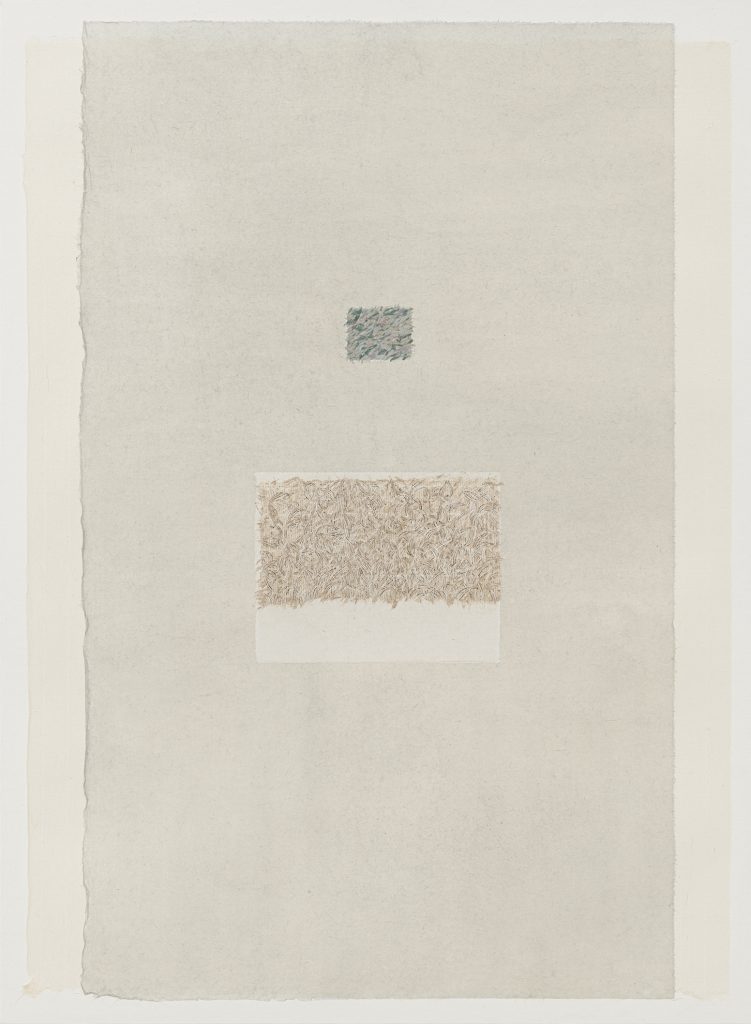

除此之外,觀看〈漫長的冬天〉、〈事物臨近的瞬間〉和〈折疊花〉可以發現留白的變體──排列的留白和立體的留白,這便是李凱真在傳統中甦醒的,獨一份的「風」。不同於傳統山水畫中總將留白置於畫面上方,這三件作品中,排列的留白更像是以顯微鏡上下瀏覽,每一個間隙都是一種宇宙,我想,此次展名題為《間隙風》之旨便在於此。「間隙風」原為建築術語,描述氣流穿過狹縫之現象,李凱真將展名英文特命為「Breath in the Interstice」,要義為「在細縫中呼吸」,也在纖維中把握無限。

而「立體的留白」則是畫作結構上,一張為描繪,一張為覆蓋,彷彿在顯微鏡的鏡面上貼上白紗,覆蓋著瞬間,也淡化了瞬間的銳利,於是,風好像也被存放於二張紙的接觸面裡頭。如果說傳統的留白使觀者意識到風的存在,那麼,李凱真的留白則讓觀者意識到風的瞬間——風不再只是颯颯而過,而是被安放、被收束,被喚醒。

另一線索便是「手卷(handscroll)」與「屏風(painted screen)」這兩種古老的創作形式也能見於李凱真的作品中。手卷(handscroll)因尺寸小而俱攜帶性,也因此使得觀看私密,僅在特殊場合由主人攜帶展示。此外,為防止墨色褪去,常置於木盒中保存,可以想像當觀者打開木盒,印入眼簾的是絲質的綢緞裹著手卷,打開綢緞後,還須拆開繫著手卷的玉制栓扣,接著才得以看見作品全貌。如此的觀看經驗本身即是一場時間與空間的儀式,當觀者親手「開箱」後「攤平(unscroll)」,風穿越了紙張的纖維,當畫中景色臨近的瞬間,日常再次被喚醒。李凱真在2023 年於木木藝術《一只白匣》中便以盒藏手卷為作品,將片段式的記憶手卷藏於盒中,卷卷皆是藏於匣的珍寶,等待知音臨近的瞬間。

此次個展中,她則選擇「攤開」,將手卷化為一條散步的路徑——她移動的空間軌跡,步履踏過的時間,轉化成〈路徑圖I〉和〈路徑圖II〉,初看之下,使人不禁猜想,移動方向究竟是由下至上,或是由上至下呢?第二次觀看,我才明白,這是一種更貼近「痕跡」的路線圖,沒有「路線」,只有視線移動的痕跡。不同於傳統手卷,這是李凱真的另一道風,將手卷以「拼貼」方式延伸,不如《一只白匣》中的珍藏堆疊,《間隙風》可以說就是風移動的軌跡,狹長的、不規則的、無邊際的。

〈花束I〉和〈花束II〉亦是如此,以「直式」手卷為形,與日常中所見的「花束」相同,卻不是以新鮮切花作為主花的傳統花束,而是雜揉了眾多路旁花草的,以她自己的流派包紮的,獨一無二的花束。我想起我鍾愛的詩人屈原在《離騷》中大量使用的花草樹木,特別是「芳與澤其雜糅兮」一句與這二件作品相互輝映,它的下一句是「唯昭質其猶未虧」,旨為品德與花香的連結,這是以屈原為代表的《楚辭》特有的表現手法,將花草樹木作為高潔靈魂的象徵,同時也是自我與宇宙的媒介。而人能聞其「花香」,不正是需要「風」來傳播嗎?

在此我想指出中國文學中「風」一字所蘊含的意義,《說文解字》中解釋此字有「風動蟲生」一句,造字者緊抓「風一吹拂而宇宙萬物化生」的自然理路,後世學者在探討中國抒情傳統時,也往往以風之「傳播性」說明傳達情志的路徑。回到〈花束〉系列,我想,這二幅或許就是由李凱真的筆出發而喚醒我的二道風,使我在日常中再次聯想起屈原的花香,聯想起文學作品中的多種花香。花香存在的同時,我也知曉,「風」亦在場。那二道飄飄然的風,若有似無的,近看,紙張的毛邊輕輕立起,像風遺留下的碎語。我想,毛邊之後的風,早已融入觀者的日常了。

再往下,我想到巫鴻先生在〈The Painted Screen〉裡所說,中國繪畫往往不是孤立的圖像(image),而是附著於卷軸、壁畫、屏風等物件(object)之上。尤其是屏風(painted screen),它既是空間的一部分,也是儀式的一部分;它能分隔、能指引、能框定,也因此觀看屏風時,我們看的不只是畫,而是在觀看儀式、觀看整個空間的呼吸,也觀看我們自己身處其中的位置。

這份「物性」在李凱真的〈紙上染了花和藍〉與〈因為風的緣故〉裡同樣清晰。據悉這二件作品原先只是她想留作個人的屏風,並不打算展出。然而當她看到偕行館的空間後,便決定讓它們在此現身,像是屏風在這裡找到了它們的位置,也讓風得以順著縫隙穿過,使風不再只是畫中的風,而是空間裡的風。

風乍起,吹皺漫長的冬天。

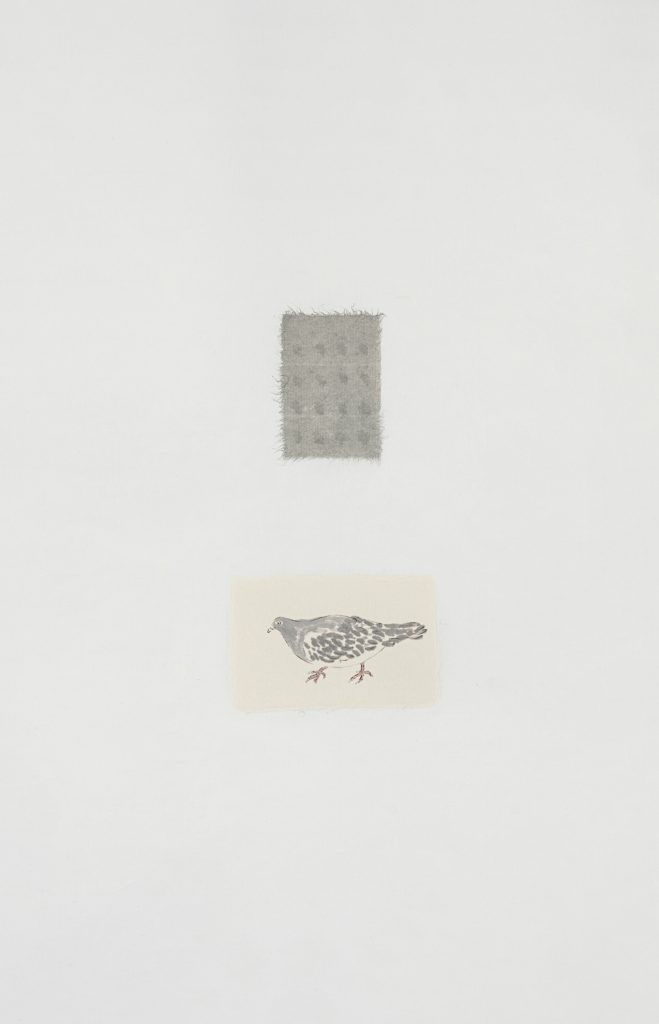

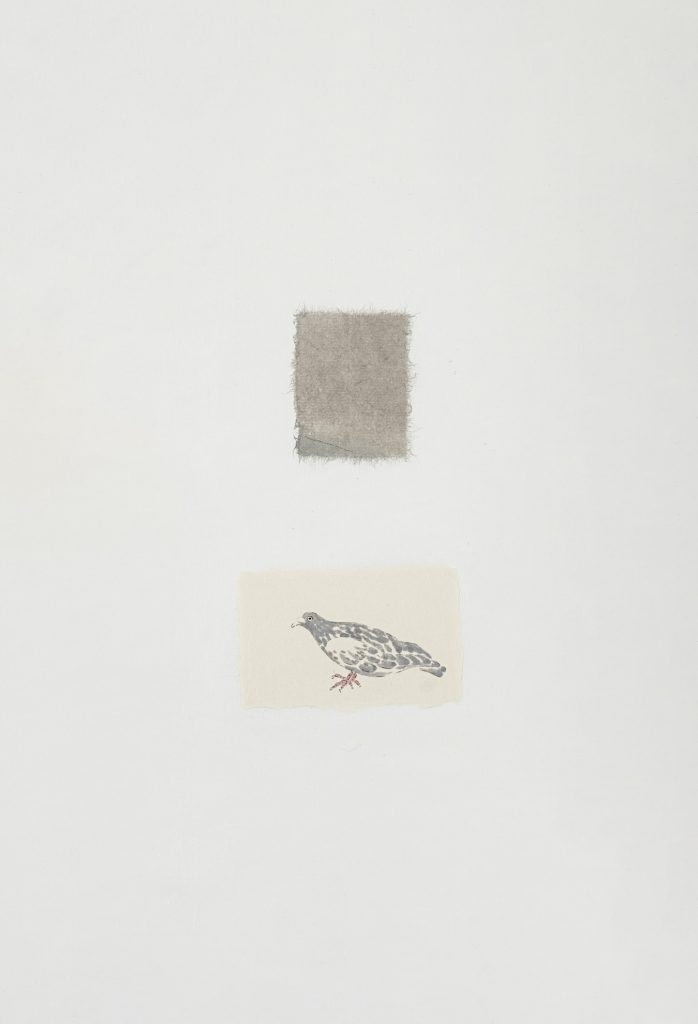

尋常的早晨裡,遙見河的對岸,因為風的緣故,雨後的氣味臨近。蝴蝶鳥與紅花,灰磚與鴿子。

啊!日子裡吹過的風。

醒了。

展名|李凱真個展–間隙風

展期|2026/01/3(六)~2/14(六)

創作分享|李凱真 x 黃荷雅 2026/01/03 15:00-16:00

開幕茶會|2026/01/03 16:00-17:00

開放時間|週二-週六 10:00-18:00