如果我是一隻蝴蝶:楊寓寧個展《Petal’s edge割傷春天》

文:黃荷雅

這陣子拜讀了吳明益老師的《蝶道》,首篇〈趁著有光〉中,他寫道:「某種程度上,世界是光所建立的,沒有光,一切的色彩與形狀都失去意義。」我始終覺得,視覺藝術無不在回應著「光」──不僅作為可見的條件,也作為觀看得以發生的前提;光並非停駐於物件之上,它在空氣中流動,在牆面反射,在花瓣的邊緣留下短暫的停頓。若觀楊寓寧的創作脈絡,從裝置到平面,可以發現「光」始終參與其中;它既是被描寫的對象,也在某種程度上,與創作者一同工作著。

觀看此次展出的作品時,我又想起吳明益老師在該文中提及,蝶類的視覺與人類不同:「他們所感應到的光的波長比人類少,能看見的色彩不如人眼豐富,卻能偵測到人眼所不能見的紫外線。」換言之,蝶類能看見花朵上人類所忽略的紫外線痕跡──蜜標(nectar guides)。於是,腦中兀地浮現這樣的畫面:

春寒料峭,薰風撥開蝶翼。

蝶張翅著,從花瓣的邊緣振而飛舞。

如果我是一隻蝴蝶,我要如何離開花瓣的邊緣?

此次展名《Petal’s edge割傷春天》,源自楊寓寧自卡洛斯・威廉斯(William Carlos Williams)〈玫瑰已經過時了〉(The Rose Is Obsolete)一詩中所汲取的靈感。詩的開篇即直指主題:「玫瑰已經過時了」,玫瑰不再必然與「愛情」、「浪漫」相互緊扣,意義被不斷推遲,退守至形式的邊界──花瓣的邊緣(petal’s edge)。然而,當切割(cut)一再發生,花瓣的邊緣與花瓣本身要如何再次匯集?形式與意義又該如何重構?我認為,這正是此次個展的重要入口。因此,下文將以「如果我是一隻蝴蝶,我要如何離開花瓣的邊緣?」開展,或者說,作為觀看的起點。

如果我是一隻蝴蝶,我的複眼所映照出的世界,解析度不高,卻仰賴動態視覺(Dynamic Vision),使我能在飛行中避開障礙,也得以捕捉那些隱沒於物體背後的光。首先映入眼簾的,是光灑落在〈一雙貝母〉(A Pair of Fritillaries)之上。貝母花瓣上的斑紋在我眼中晶亮地閃熠,花朵並不挺立,略顯低垂;花瓣亦非圓潤,而是帶著些微尖銳的稜角。最吸引我的,是花蕊那濃濃的黑。

我彷彿能想像造物者如何完成這一筆:筆刷上密密的細毛濡滿黑墨,一筆即終,因此花蕊才能如此水潤而飽滿。我自花瓣的邊緣一躍而上,那裡彷彿有一層更細微的紫光,貼合著花瓣的斑點,像是某種指引。我長伸隨身攜帶的吸管,尖端直入其間。預想中的甜蜜並未如期而至,反倒吮吸到些許礦物般的質地,空氣中也沒有花香,只有紙與墨水的氣味,彷彿也有絲案頭的沉香。此時我才察覺,那些濃黑之中隱約可見細碎顆粒,像是墨經過時間停留後留下的痕跡,或許造物者的墨水放置了一宿吧。反正我本就需要這些礦物質,倒也無所謂。

如果我是一隻蝴蝶,我又飛離了這一雙貝母,朝向〈向光斜倚的鬱金〉(Tulips Leaning Toward the Light)而去,其實鬱金香從來不是我們蝶類的首選,鬱金的花苞緊密地包覆著花蕊,被評為難食用的花種。我選定最前方的花器駐足,東風帶著陽光的焙香而來,鬱金不自覺地向東,也向陽。我特別喜歡這一株鬱金香的葉,漸窄的葉面,卻和我以往看過的葉都截然不同,沒有密麻的葉脈紋路,葉緣也反常地不平滑,相反地,有些生硬,像是造物者使用大筆刷揮毫,而未曾心計於轉折處。仔細看這個花器裡頭的鬱金香與後方花器裡頭的,每一株都各有姿態,葉片也各有不同,前者較濕潤,後者則顯得較為乾涸。

再往後看一些,有三件空的花器,這在自然界中並不常見,花草總是成群地茂盛,只要能容,必有所載。但是在此處,它們被刻意留下,並不急促地拱上花草迎春,只是默然地佔著空間。其實這樣的「空」,反而使我的飛行有些遲疑,本能驅使我繞到上頭確認,那兒是否有我忽略的迷你花草。飛行到一半,我驚覺──這不就是陷阱嗎?它只要擺放在那兒,好像就足以使任何生物的飛行偏離,或許這是一樁毫無惡意的陷阱,亦是一種切斷原先飛行路徑的驛站。

如果我是一隻蝴蝶,我又飛進了〈貓與一室植物〉(Cat and a Roomful of Plants),貓看了我一眼,又繼續舔舐他淺灰的毛髮。我停在牠與植物們之間,他閒適地微瞇起眼,彷彿我與植物們不存在。

「嗨,你看得到我嗎?」我忍不住問。

貓沒有答覆,但我確定他有聽到,因為他的二耳輕輕地顫了幾下。

「你看得到這些植物嗎?」我換個方式問。

貓甩了一下他長長的尾,然後說:「當然,他們有那麼明顯的邊緣。」

我又回頭看了一會兒,沒有看到他說的「明顯的邊緣」,反而注意到這些植物的表面都有顆粒浮在其上,觀音蓮的紋路美麗得像我的二翼。不過,我現在才發現,它的邊緣竟然有一層模糊的光暈,像是雨落在柏油路上,雨停之後,水漬依然在蔓延,愈遠愈淡。

我盯著這些植物又看了一會兒,忽然有點不安。不是因為看不清楚,而是因為它看起來不像此刻存在的、正在發生的事情。八種黑色與一種白色相襯,細碎的顆粒懸浮在物體上,像是時光被凝固在某一個瞬間──水漬能夠蔓延到最遠的那個瞬間。我甚至有些分不清,這究竟是我正在看的畫面,還是已經被看過的顯影。

「你看得到我嗎?」我又問了貓一次。

貓依舊沒有馬上答覆,但這一回他連耳朵都無動於衷。

他依然在舔舐,卻沒有在舔舐了。

我退到這個畫面的邊緣,什麼都靜止了,只剩下我振翅的微響。

如果我是一隻蝴蝶,我飛離了上一個畫面,去到了〈火鶴與彎曲百合竹〉(Anthuriums and Curved Dracaena)旁。雖然火鶴沒有香味,也沒有蜜可以吸,但其實我還蠻喜歡它的,它的形體就如同我們蝶類,邊緣不似一般的花朵,線條流暢,彷彿下一秒就可以與我們一起振翅高飛。我繞著它飛了一圈,很快便察覺,這樣的姿態並不是偶然的。三支火鶴分別被置於三點,構成一個「面」,它們分別向左側仰、正面平示、高仰向右;旁邊有二支彎曲的百合竹,向右的那支大幅度的前探,替整個空間撐起一個頃斜的重心,向左的那支則以拐杖似的弧度包覆空間。一切都恰如其分,造物者似是聆聽到花草的祈願,順其心聲而走筆,花草並未被迫改變方向,只是在光裡找到一個暫時重合的位置。

它們的莖根深入水中,水溫柔地容納,沒有留下任何裂縫。我在水面上方盤旋了一會兒,俯視那透明的波紋,造物者彷彿在紙張仍然濕潤時落筆,「趁著紙張還濕潤」,讓墨色自然而然地沿著紙質纖維擴散,邊緣因此暈出,留下明顯的水痕。就這樣毫無掩飾地留在那裡。濕潤不會久留。光也不會。「趁著有光」,我才能看見形體、色澤、甚至是細小的紫色線條;趁著有光,我振翅掠過花瓣的邊線,它們銳利,卻又不那麼銳利,薄薄地割開了空氣,卻只是深嵌於空間裡。我停在花瓣的邊緣,足間沒有疼痛,只有一層水潤的沁涼。

如果我是一隻蝴蝶,如果我是一隻蝴蝶,如果。

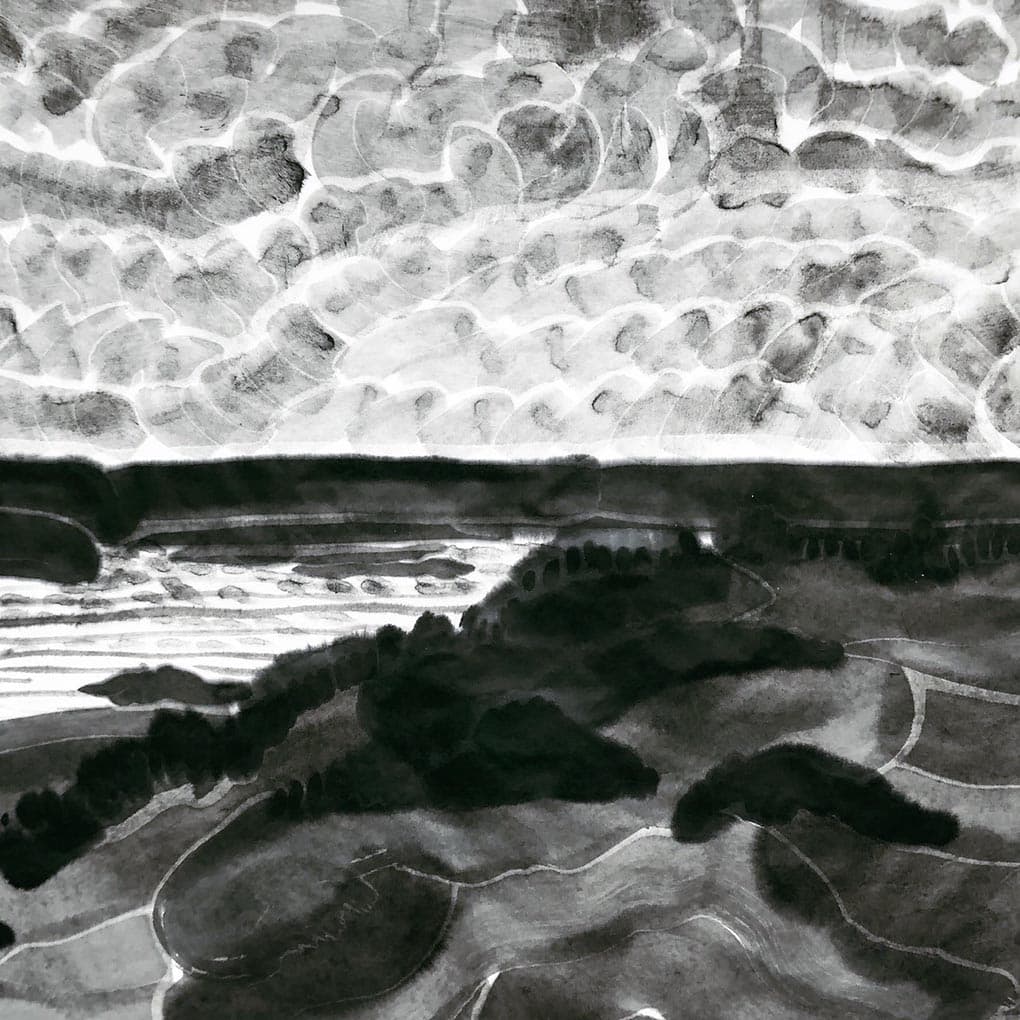

我是一隻蝴蝶,我飛進〈巨大草本與細小木本〉(Grand Herbs and Slender Woody Plants),我停在觀葉植物的邊緣,停在細小木本帶刺的莖上,寬大的葉面在上方濃郁,細小的木本在下方招展,光自葉縫之間落下,一層一層地穿透,停在最薄、最脆弱的地方,停在──春天的邊緣。

春寒料峭,薰風撥開蝶翼。

我張翅著,從花瓣的邊緣振而飛舞。

我是一隻蝴蝶,我從貝母的蕊芯離開,帶著礦物質的碎粒;我從鬱金葉的轉折處離開到空守的花器,享受單純的停頓;我從貓與觀音蓮之間離開,遠看動與靜的瞬間;我從火鶴與百合竹的韻律中離開,去到花瓣的邊緣,停在春天的光上。

〈玫瑰已經過時了〉一詩的結尾寫道:「花的脆弱/並未受傷害/正穿透空間」(The fragility of the flower unbruised penetrates space),切割從來都不會有傷口,只有乾與濕的交界,濕潤流淌的痕跡。趁著有光,趁著紙張還濕潤,春天還可以被暈染,花瓣的邊緣還可以穿透纖維。花的脆弱從未受傷,在光的映照下,紫色的線條指向一個新的春天,空間盈滿墨香。